开场:当色彩在指尖苏醒

“在快节奏的都市生活中,你是否习惯了用指尖敲击键盘,却遗忘了它们本可以触摸的温柔?”活动开场时,心理老师吴静用这句话轻轻叩击着学生的心门。二十余名来自不同专业的学生们围坐在桌旁,面前是五彩斑斓的豆粒、镊子、迷你熨斗与透明模板——这是属于拼豆艺术的仪式现场。

(吴静老师主持活动现场)

第一幕:专注力构建心灵庇护所

当第一粒豆子被镊子夹起时,教室忽然陷入奇异的宁静。学生们的世界仿佛突然只剩下眼前这“一寸空间。”心理学视角:拼豆过程中所需的精细操作,天然形成“心流体验”(Flow)。神经科学研究表明,重复性手部动作可激活大脑前额叶皮层,抑制杏仁核过度活跃,这正是对抗焦虑的生理密钥。

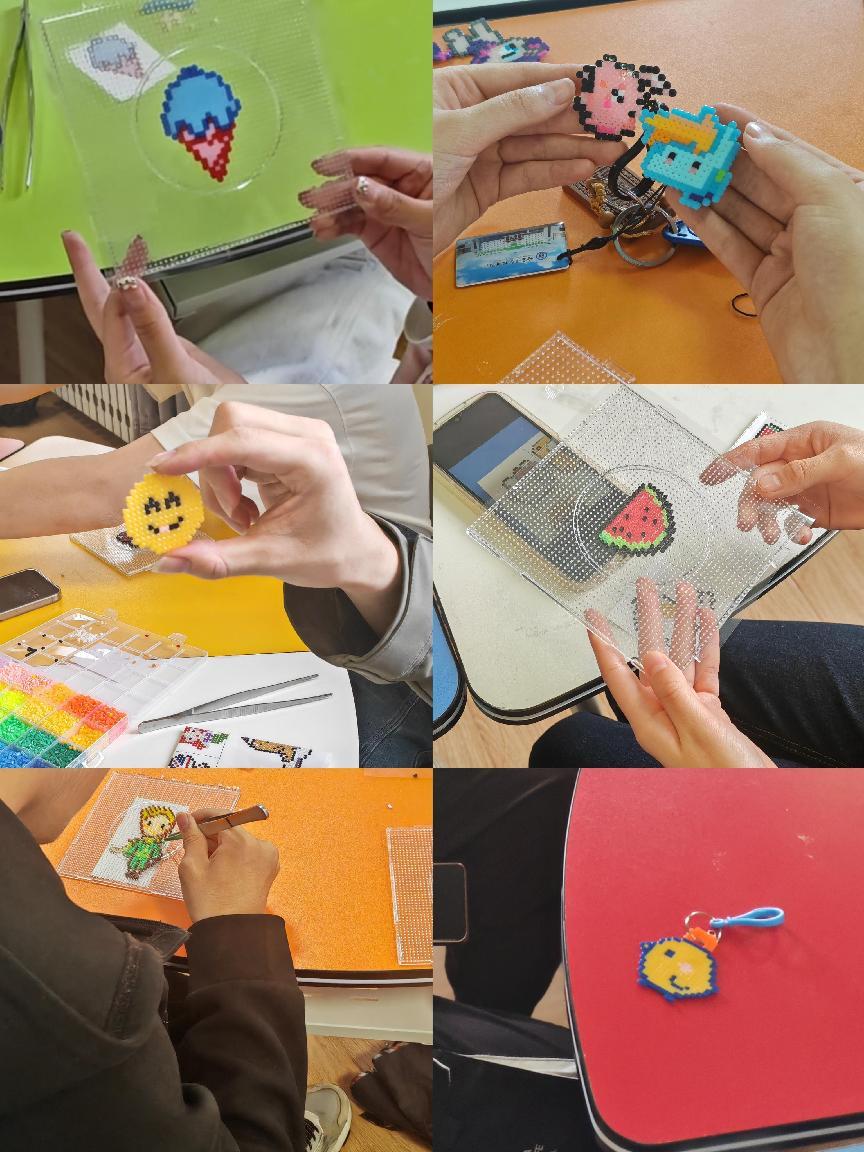

(学生们集中创作过程总图)

第二幕:不完美的艺术与自我和解

“这颗豆子歪了!要拆掉重来吗?”、“这部分我又做错了!”、“糟糕,我这个烫坏了”……教室里时不时传来学生们的话语。随着热熨斗将豆粒熔合成整体,那些微小偏差在光影中化作独特肌理。这部分活动设计的巧思在于故意不提供橡皮擦功能,引导参与者体验“瑕疵即个性”的认知重构。正如积极心理学倡导的“完美瑕学”(Perfect Imperfection),破碎感本身就能孕育新的完整。

(活动过程图)

第三幕:色彩方程式解构情绪密码

心理咨询中心准备的色卡暗藏玄机:忧郁的蓝紫渐变被命名为“星空疗愈系”,炽烈的红橙混搭称作“岩浆能量包”。这部分色彩心理学应用在于通过非言语创作释放潜意识情绪。心理老师现场引导:“不必追问图案意义,让颜色替你述说那些尚未命名的情感。”

(部分成品展示图)

终章:共享的温度重构社交磁场

当作品进入分享环节,同学们的作品引发惊叹,那些曾在公共场合刻意保持的社交距离,此刻融化在“能摸摸你的作品吗”的欢声里。社会支持理论印证:集体创作产生的“共时性快乐”促进催产素分泌,陌生人间通过作品交换故事的过程,恰似构建微型社会支持网络。

活动尾声:带走的不仅是作品

学生们离场时,手中除了DIY拼豆挂件,还有心理咨询中心准备的“心灵豆语”:

“每一粒豆都曾零落不安,

直到遇见你专注的目光。

当散落的星辰找到轨道,

你也在创造自己的宇宙。”

后记:微观世界的心灵启示

这场持续两小时的活动,用最稚拙的手工形式印证了深层的心理规律:当我们允许自己暂时脱离“有用”的枷锁,在微观世界里重建秩序时,心灵终将在创造中重获呼吸的自由。那些被镊子轻轻夹起的不只是塑料豆粒,更是我们在喧嚣时代里失落的内心碎片。